「塗りつぶす」方式でなく、より簡易な「線を引く」方式でマークするシートの例。

複数マーク可能なマークシート(選択肢は0~99 に対応)を作成したら、マークする時間そのものを短縮する必要性を痛感。今回は「よりはやく」・「よりカンタン」にマーク可能なシート作りに挑戦。

追記(20240929)

当Blogで紹介してきた自作のデジタル採点プログラムを一つにまとめました。次のリンク先にその紹介とダウンロードリンクがあります。マークシートも、ここに紹介した形式の他、様々なタイプのものを同梱しています。

【もくじ】

1.もっとはやくマークできないか?

2.凡例として線でマークして違和感のないカタチは?

3.「線」マークの読み取りテスト

4.まとめ

5.お願いとお断り

1.もっとはやくマークできないか?

設問数が100ある試験で、複数マークを可とした場合、受験者は制限時間内に最大で200近いマークを塗りつぶさなくてはならない。制限時間が50分の試験で、190個マークするとして、1個2秒でマークした場合、マークするのに必要な時間は380秒、すなわち6分20秒となる。1個3秒でマークした場合の必要時間は、なんと9分30秒。制限時間の1/5がマークするためだけに使われてしまう。

採点者がラクをするのに、無理やり付き合わされる受験者の不満が爆発するのが見えるような気がして、小心者の筆者は「マークするために必要な時間を短縮する」にはどうしたらいいか、必死で考えた。

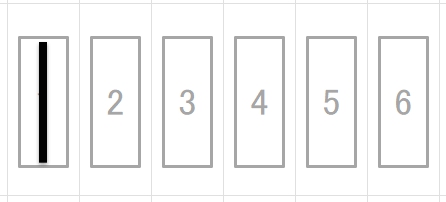

これまでに使用してきたマークシートのマークは、すべて選択肢の番号を縦長だ円で囲んだもの。

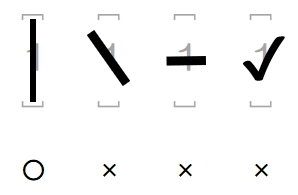

実際には、テストしてみると、次のようにマークしても読み取りパラメータの設定次第で十分読み取り可能なのだが・・・

しかし、受験者の心理として、選択肢が縦長だ円で囲まれていれば、だ円内を塗りつぶしたくなるもの。塗りつぶさず、「線」でマークしてもらうには、「線」でマークしたくなる形状にマークシートを改良しなければならない。

最初に考えたのは、「選択肢の番号を縦長四角形で囲む」という方法。

ただ、これだと、凡例で次のようにマーク方法を示してあっても・・・

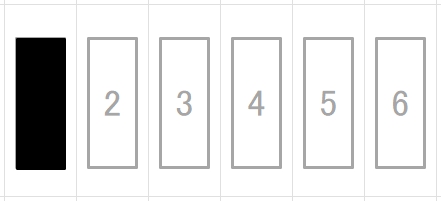

真面目な受験者であれば、あるほど・・・

かといって、次のようにすると、デザインとして美しくない気がするし、四角形の幅が狭まったたけで「塗りつぶし」たくなる気持ちは同じ。

そんな、こんな理由から縦長四角形で選択肢の番号を囲むというアイデアは見送ることに決定。

2.凡例として線でマークして違和感のないカタチは?

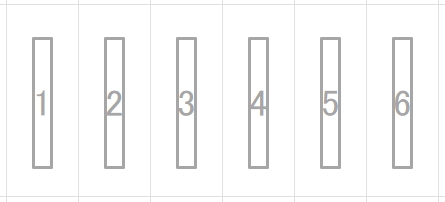

では、凡例として線でマークしてあっても受験者に違和感を与えないマークとは、どんなマークか?

思いついたのは「囲みのない」マーク。これなら・・・

ただ、これだとマークシートっぽくない気が・・・。

マークシートらしくするために一工夫した結果・・・

これならマークの凡例として、「線」が使えるのではあるまいか?

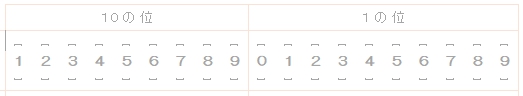

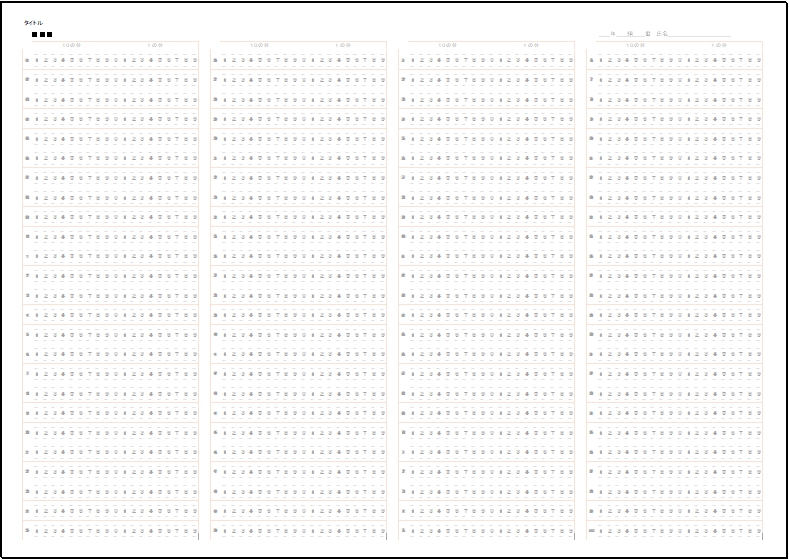

で、出来上がったのが、このマークシート。

このマークシートは、次のリンク先からダウンロードすることができます。

3.「線」マークの読み取りテスト

例え、「線」であっても、これまでの経験からまず間違いなくマークの読み取りには成功すると思ったが、「やっぱりできませんでした!」では使ってくださる方に申し訳がたたないので、念のためテストを実行。

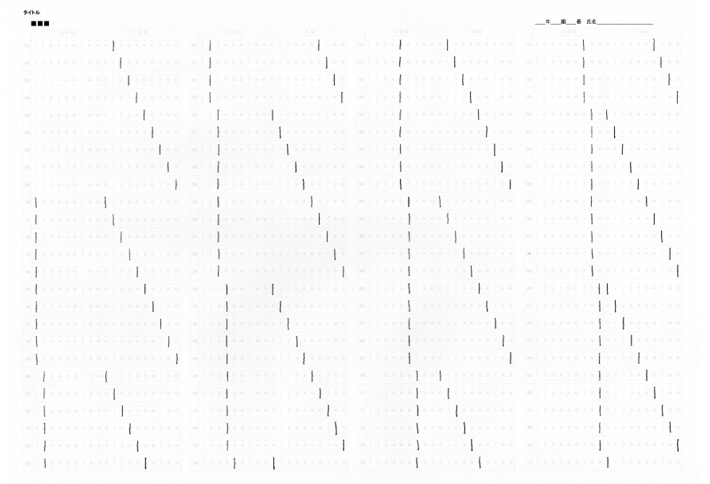

読み取り結果を確認しやすいように、設問番号にマークした次のようなマークシートを作成。やっぱり「線」で引く方が、「塗りつぶし」より遥かにラクであることを実感。これなら1設問に対し2か所マークしても「塗りつぶす」より、全然はやい!!

芯は、HBの0.5mm。

用紙はホームセンターなどで普通に販売されている白色度の高いコピー用紙を使用。

(普段マークシートの印刷に使用している再生紙より、白色度が高いもの)

MS_Reader.exe を起動し、パラメータ設定はデフォルトのまま、読み取りテストを実行。

カラー画像としてスキャン。

テスト1回目で、全てのマークの読み取りに成功!

間違いなく読めると思ってはいたけれど、ちょっと(あれっ?)って思ったのは、デフォルトパラメータの設定のまま、テスト第1回目で、全てのマークを正しく読み取ることに成功したこと。

実は、今回、実験で使用した用紙とは異なる、白色度が70%程度の再生コピー用紙を用いて予備的に実験した際は、閾値のパラメータをデフォルト設定より1~3程度大きく設定しないと読み取れないマークがあったのだ。今回、実験したものと「線」そのものの濃さや太さが厳密には異なるから正確なことは言えないが、白色度が高い用紙の方が二値化の際に有利なのだろうか?

・・・ということで、今回の実験では何も問題が起きなかったので、その前に行った白色度が70%程度の再生コピー用紙を使って行った予備実験で発見できた問題と対応方法を紹介。

(これは当Blogの過去記事「100選択肢対応マークシートを使用した試験の実施方法」に書いたものの再録です)

【重要】二値化閾値の修正方法(20240707追加)

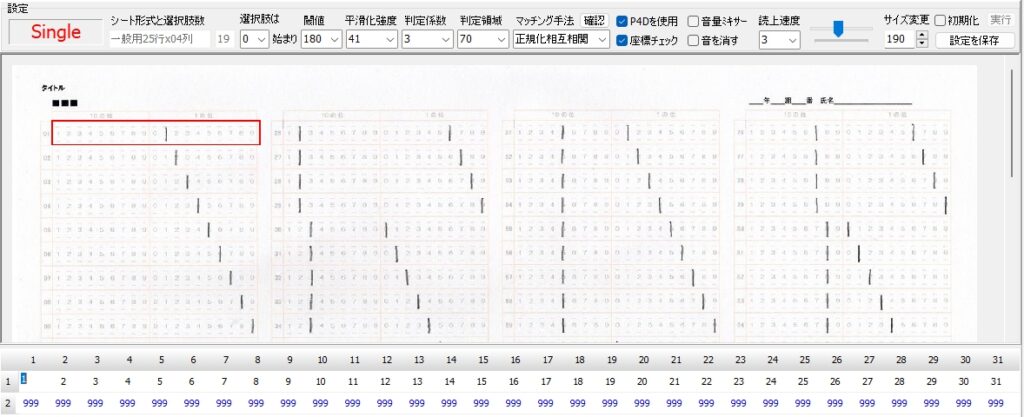

マークが「うすい」場合、これを正しく読み取ることができず、「空欄」と判定して「999」と表示される場合があります。同じ理由で、複数マークされた解答欄の「1の位」が読めなかった場合も、読み取り判定は「マークの状態に問題あり」となり、「999」と表示されます。

これらの場合は、この後、実行する「読み取り結果のチェック」時に、該当箇所の解答欄が赤枠で囲まれて表示されますので、マークの状態をヒトの眼で確認し、読み取り結果を修正できます。

最も困るのが、複数マークされた解答欄の「10の位」のマークは薄くて読めなかったが、「1の位」のマークの読み取りには成功している場合です。この場合は正しく読み取れた「1の位」のマークが読み取り結果として表示されてしまいます。大変申し訳ないのですが、MS_Reader.exe のチェックプログラムは、この誤読を見つけることができません!!(これは原理的な問題なので、チェックする方法がありません)

この事故を防ぐには、事前に読み取りテストを十分に行って、読み取りパラメータを調整するしか方法がありません。具体的には、最もマークの濃度が薄い受験者のマークシートが正しく読めるようになるまで、閾値の値を1ずつ大きくして読み取りテストを実行します。筆者の行ったテストでは、デフォルト設定の閾値(180)では正しく読めなかったマークも、閾値を大きくすれば読めるようになりました。

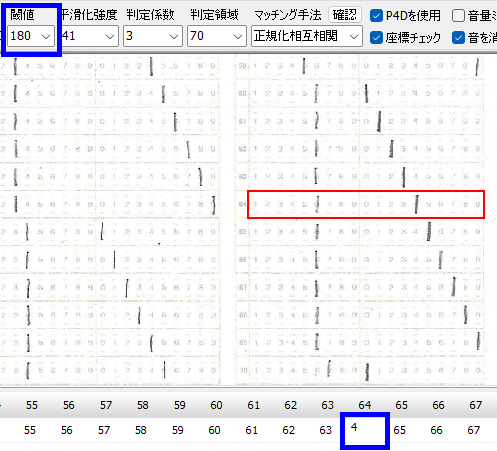

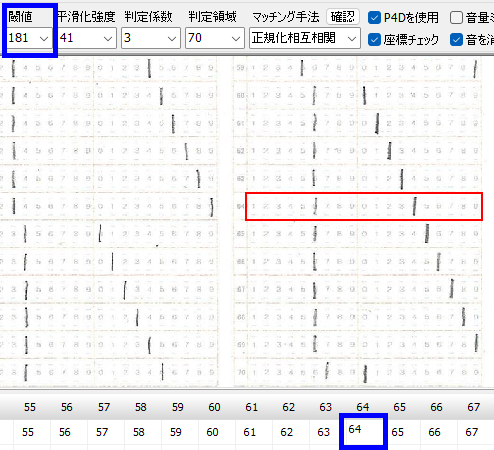

「塗りつぶす」方式でなく、より簡易な「線を引く」方式でマークするシートを用いて行った読み取りテストの例

閾値を「1」大きくすると・・・

ごく薄いマークも正しく読めるようになるまで、この操作をくり返します。筆者の行ったテストでは、閾値を1ずつ大きくすることで、指示通り普通の濃さ(マーク箇所の数字が読めなくなる濃さ)でマークされたシートであれば、最終的にすべてのマークを正しく読めるようになりました(上記のマークシートを使用して行った実験では、最終的にすべてのマークを正しく読めた段階で、二値化の閾値の値は「184」でした。なお、このマークシートは後日公開する予定です)。

ただ、あまりにもマークの濃さが薄い場合は「原理的に読めません」ので、「対応不可」としてヒトの眼で読むしかないと思います・・・。

そのような事態にならないよう、予め受験者に対し「薄いマークは読み取れない」旨の注意を徹底しておく必要があります。マークシートを用いた試験では、これが最も重要なことかもしれません。

4.まとめ

(1)複数マーク可能なマークシートを使う場合は、「線」でマークできるようにする。

(2)マークシートを印刷する用紙は、白色度の高いものがよい?カモ

(3)マークシートは「濃く」マークするよう、予め注意を徹底する。

(4)筆記用具は、硬さと濃さが2B、太さ0.9mmのシャープペンシルがよいと思われます。

追記_20240709

【注意】複数マーク可能なマークシートでは、音声読み上げ機能は正しく動作しません!

5.お願いとお断り

このサイトの内容を利用される場合は、自己責任でお願いします。記載した内容及びダウンロードしたプログラムを利用した結果、利用者および第三者に損害が発生したとしても、このサイトの管理者は一切責任を負えません。予め、ご了承ください。